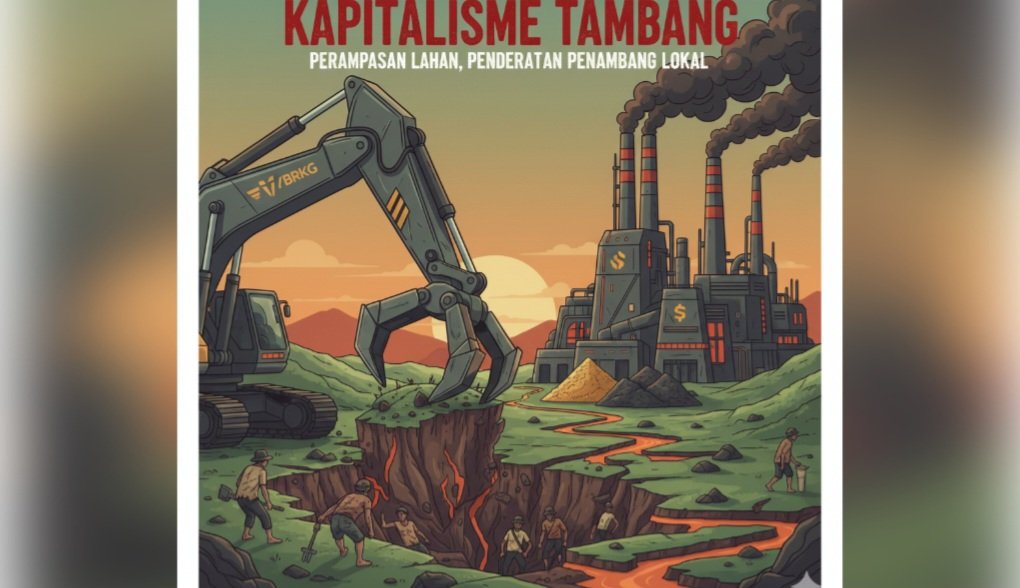

Opini – Industri pertambangan sering kali dipromosikan sebagai tulang punggung pembangunan ekonomi. Narasi pemerintah maupun perusahaan raksasa tambang selalu dikemas dengan kata-kata manis: investasi, lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah, hingga janji kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik propaganda itu, tersimpan wajah gelap yang jarang dibicarakan: penyingkiran masyarakat lokal, perampasan lahan, kerusakan lingkungan, serta lahirnya kesenjangan sosial yang semakin menganga.

Perusahaan tambang kapitalis hadir bukan sekadar sebagai pelaku ekonomi, tetapi sebagai aktor politik yang mampu memengaruhi kebijakan negara. Dengan kekuatan modal dan jaringan oligarki, mereka tidak hanya menguasai lahan, tetapi juga mengendalikan arah pembangunan. Dan seperti biasa, yang dikorbankan adalah rakyat kecil, khususnya penambang lokal yang selama bertahun-tahun bertahan hidup dari hasil alam secara sederhana.

Kapitalisme dan Logika Ekspansi

Kapitalisme memiliki satu ciri utama: ekspansi tanpa batas. Bagi korporasi tambang, setiap jengkal tanah adalah potensi keuntungan. Tidak peduli apakah lahan tersebut telah menjadi sumber penghidupan masyarakat adat, petani, atau penambang tradisional, yang penting adalah bagaimana tanah itu bisa dieksploitasi demi akumulasi modal.

Karl Marx menyebut fenomena ini sebagai “akumulasi primitif”, yakni proses perampasan sumber daya masyarakat demi memperkaya segelintir orang. Dalam konteks tambang, akumulasi primitif ini terlihat jelas ketika lahan rakyat tiba-tiba diubah statusnya menjadi konsesi perusahaan melalui izin negara. Penambang lokal yang sebelumnya bebas mengelola tanah dengan peralatan sederhana, kini tiba-tiba dianggap ilegal karena tidak memiliki “izin resmi”.

Inilah wajah kejam kapitalisme: hukum dan aturan bukan alat untuk melindungi rakyat, melainkan instrumen untuk melanggengkan kekuasaan modal.

Perampasan Lahan: Dari Kekuasaan ke Kriminalisasi

Salah satu modus utama perusahaan tambang raksasa adalah perampasan lahan secara paksa. Cara-cara yang ditempuh beragam: mulai dari lobi politik, manipulasi regulasi, hingga penggunaan aparat keamanan. Tidak jarang masyarakat lokal dipaksa menandatangani surat persetujuan yang mereka sendiri tidak pahami. Ada pula kasus di mana tanah leluhur tiba-tiba digusur dengan dalih “kepentingan pembangunan nasional”.

Lebih menyakitkan lagi, penambang lokal yang mencoba bertahan di lahannya kerap mengalami kriminalisasi. Mereka dituduh melakukan penambangan tanpa izin (PETI), digiring ke pengadilan, dan dihukum. Padahal, mereka hanya melanjutkan tradisi turun-temurun yang telah menjadi bagian dari sejarah komunitas.

Ironisnya, perusahaan besar yang jelas-jelas melakukan eksploitasi skala masif tetap dilindungi dengan dalih legalitas. Hal ini menunjukkan betapa hukum dalam sistem kapitalisme kerap menjadi alat kelas berkuasa, bukan sarana keadilan. Negara lebih sibuk melindungi pemodal ketimbang membela rakyat kecil.

Kerusakan Ekologis dan Beban Sosial

Kehadiran perusahaan tambang kapitalis tidak hanya menyingkirkan penambang lokal, tetapi juga meninggalkan jejak kehancuran ekologis. Aktivitas pertambangan berskala besar selalu diikuti dampak serius: hutan gundul, sungai tercemar limbah, tanah longsor, hingga udara penuh debu.

Bagi masyarakat lokal, dampak ini jauh lebih mengerikan dibanding sekadar kehilangan lahan tambang. Mereka harus menghadapi:

- Air yang tercemar – Sungai yang dulunya menjadi sumber kehidupan berubah menjadi keruh, penuh lumpur, dan beracun akibat limbah kimia.

- Tanah yang rusak – Lahan pertanian tidak lagi subur karena ditutupi lumpur tambang atau tercemar logam berat.

- Kehidupan sosial terganggu – Masyarakat terpecah antara yang menerima tawaran kerja perusahaan dan yang menolak keberadaan tambang. Solidaritas komunitas terkikis oleh politik devide et impera.

- Kesehatan masyarakat menurun – Kasus ISPA, gatal-gatal, Malaria, bahkan kanker kulit meningkat di wilayah sekitar tambang akibat paparan limbah.

Kerugian ini tidak pernah dihitung sebagai biaya oleh perusahaan. Mereka hanya menghitung keuntungan dari emas, nikel, atau batubara yang diekspor ke pasar global. Sementara masyarakat menanggung beban sosial-ekologis yang tidak ternilai.

Janji Palsu: Lapangan Kerja dan CSR

Setiap kali perusahaan tambang masuk ke daerah baru, janji pertama yang dikumandangkan adalah lapangan kerja. Namun kenyataannya, lapangan kerja yang diciptakan sangat terbatas. Sebagian besar adalah pekerjaan kasar dengan upah rendah. Posisi penting dan strategis justru diisi tenaga kerja dari luar daerah atau bahkan luar negeri.

Selain itu, perusahaan juga kerap mengandalkan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai tameng moral. Namun, program ini sering kali hanya sebatas pencitraan: membangun gapura, menyumbang sembako, memperbaiki jalan kecil, atau menggelar kegiatan sosial sesaat. Sementara kerugian yang dialami masyarakat jauh lebih besar dibandingkan dengan nilai CSR yang diberikan.

CSR dalam logika kapitalisme hanyalah “kosmetik” untuk menutupi wajah buruk eksploitasi. Ia tidak pernah benar-benar menyentuh akar persoalan, apalagi menggantikan kerugian ekologis yang ditanggung masyarakat.

Penambang Lokal: Dari Subjek ke Korban

Sebelum masuknya perusahaan raksasa, penambang lokal memiliki cara hidup sendiri. Mereka menambang dengan alat sederhana, menjaga keseimbangan dengan alam, dan menjadikan hasil tambang sebagai bagian dari ekonomi komunitas. Mereka adalah subjek yang berdaulat atas tanahnya.

Namun, kehadiran kapitalisme tambang mengubah segalanya. Penambang lokal tidak lagi dipandang sebagai subjek, melainkan sebagai korban. Mereka kehilangan tanah, pekerjaan, bahkan martabat. Ada yang dipaksa menjadi buruh di perusahaan yang merampas lahannya sendiri. Ada pula yang memilih meninggalkan kampung halamannya karena tidak sanggup bertahan.

Tragedi ini menunjukkan betapa kapitalisme tambang telah mengubah manusia menjadi sekadar angka dalam kalkulasi ekonomi. (*)

Penulis: At (Rakyat Jelata)